在宅医療における認知症について20~脳血流シンチグラフィで分かる認知症の特徴と限界

- 2025年8月15日

- 読了時間: 2分

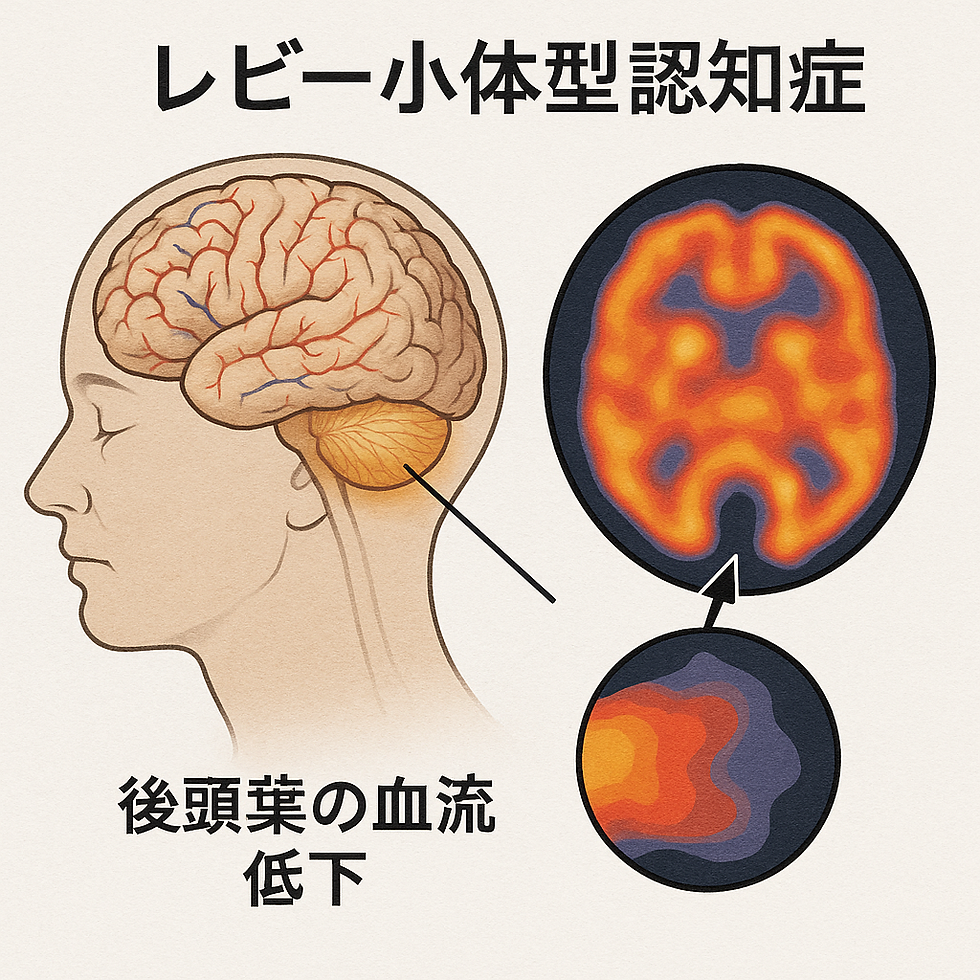

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症(DLB)の脳血流低下パターンはアルツハイマー病と似ていますが、後頭葉の血流低下が特徴です。ただしPETでの糖代謝低下に比べると診断力は劣ります。

研究では、DLB患者23人・アルツハイマー病患者50人・健常者20人を対象に後頭葉血流低下の有無を比較したところ、

感度:65%

特異度:87%

特異度は高いものの感度は中程度で、後頭葉血流低下がない=DLBではないとは言えません。2017年の国際研究グループ(CDLB)の報告でも、感度・特異度が十分ではないため指標的バイオマーカーには認定されませんでした。

前頭側頭葉変性症(FTD)

FTDの診断において脳血流シンチやPETは特に有用です。134例を2年間フォローし、最終診断とベースライン時の検査結果を比較した研究(Mendezら, 2007)では以下の通りでした。

検査 | 感度 | 特異度 |

臨床診断基準 | 36.5% | 100% |

MRI | 63.5% | 70.4% |

SPECT/PET | 90.5% | 74.6% |

脳機能画像(SPECT/PET)は感度が非常に高く、早期診断や除外診断に役立ちます。一方、臨床症状のみでの診断は難しく、専門医でも半数以上を見落とすことがあるため、診断に迷ったら脳機能画像を使うべきと言えます。

軽度認知障害(MCI)

軽度認知障害の段階で脳血流シンチを行う意義は限定的です。3年以内に認知症へ進行するかを予測した研究では、

感度:76%

特異度:39%(半数以上の非進行例でも血流低下パターンあり)

つまり、「陽性だから必ず認知症になる」というわけではありません。US-ADNI研究では、MCIからアルツハイマー病への進展を最もよく予測したのは心理検査であり、MRIやPET、髄液検査ではありませんでした。

加えて、抗認知症薬はMCIには無効というエビデンスがあり、検査結果によって治療方針が変わることもありません。ただし、患者本人が費用や限界を理解したうえで強く希望する場合は実施しても構いません。その際は、結果の意味を適切に説明することが重要です。

説明の仕方

陰性(正常範囲):「当分は認知症の心配は少ない」と伝える

陽性(血流低下あり):「将来発症するリスクは高めだが、必ず発症するとは限らない」と説明する

例えば、MCIでアルツハイマー型血流低下パターンがあっても、その人が発症する時期や確率は誰にも分かりません。

📌 もっと知りたい方はこちら在宅医療・認知症ケア・呼吸器疾患の解説をYouTubeで配信中!▶ 内田賢一 - YouTubeチャンネル

コメント