top of page

逗子、葉山、鎌倉、横須賀、横浜市金沢区の在宅医療

神奈川県逗子市桜山2-2-54

TEL 046-874-9475

FAX 050-3145-2736

平日9時~17時

検索

レキサルティが著効したアルツハイマー型認知症のBPSD

2024年9月24日、**レキサルティ(ブレクスピプラゾール)**に新たな適応症が追加されました。 「アルツハイマー型認知症に伴う焦燥感、易刺激性、興奮に起因する、過活動又は攻撃的言動」 今回は、当院で レキサルティが著効した高齢女性の症例 を紹介します。 ■ 症例の概要...

2025年7月6日読了時間: 2分

骨粗鬆症治療薬の順番、間違えると効果が落ちる?〜プラリアとフォルテオの話〜

骨粗鬆症の治療薬は年々進歩しており、現在ではさまざまな種類の薬が使用可能です。しかし、**薬の「使う順番」**によって効果が大きく変わることをご存じでしょうか? 今回は、**「フォルテオ(テリパラチド)」と「プラリア(デノスマブ)」**という2つの代表的な骨粗鬆症治療薬を例...

2025年7月5日読了時間: 3分

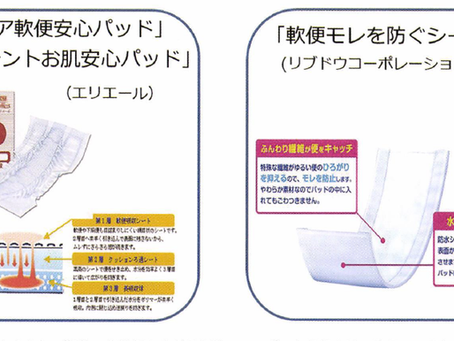

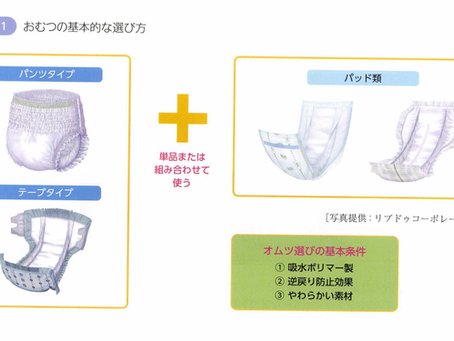

創傷ケア(スキン テア、褥瘡、下肢潰瘍)を科学する23~便失禁時の皮膚トラブルを防ぐケアの工夫

便失禁は皮膚への影響が大きく、特に水様便や泥状便が続く場合には、皮膚炎や褥瘡悪化の原因となります。その理由のひとつが、便に含まれる「消化酵素」と「腸内細菌」です。 消化酵素と皮膚のダメージ 水様便には、食べ物を分解するための消化酵素が活性化したまま含まれており、皮膚に付着す...

2025年7月3日読了時間: 3分

創傷ケア(スキン テア、褥瘡、下肢潰瘍)を科学する22~皮膚を守る!スキンケアと失禁対策の基本

褥瘡(じょくそう)や皮膚トラブルを予防するうえで大切なのは、「皮膚のバリア機能」を保つことです。今回は、皮膚被膜剤の役割と失禁時のケアについて分かりやすくご紹介します。 ◆ 皮膚被膜剤で“守る”ケアを 創部(傷)やその周囲の皮膚は、摩擦や滲出液によってダメージを受けやすくな...

2025年7月2日読了時間: 3分

創傷ケア(スキン テア、褥瘡、下肢潰瘍)を科学する21~創傷ケアの基本:やさしい洗浄で感染リスクを減らす

創傷ケアでは、「洗う」こともとても大切なステップです。付着した滲出液(しんしゅつえき)や軟膏をやさしく取り除き、創面(きず)を清潔に保つことで、感染のリスクを減らすことができます。 ◆ 洗浄の目的 創傷面やその周囲の皮膚にダメージを与えないよう注意しながら、細菌や、その“え...

2025年7月1日読了時間: 3分

創傷ケア(スキン テア、褥瘡、下肢潰瘍)を科学する20~ドレッシング材・テープ類の正しい剥がし方

〜皮膚を守るやさしいケアのために〜 創傷ケアでは「貼る」だけでなく、「剥がす」ことにも大切なポイントがあります。間違った剥がし方は、せっかく治りかけた創部や周囲皮膚を傷つけてしまう原因になります。今回は、ドレッシング材や絆創膏・フィルムを剥がす際の基本的なコツを紹介します。...

2025年6月30日読了時間: 3分

創傷ケア(スキン テア、褥瘡、下肢潰瘍)を科学する19~【皮膚のバリア機能と褥瘡ケア:浸軟にご注意】

褥瘡(じょくそう)周囲の皮膚は、創部からの滲出液(しんしゅつえき)に長時間さらされやすく、**「浸軟(しんなん)」**という状態に陥りやすくなります。 🔍 浸軟とは? 皮膚が水分に長く接することで角質層がふやけ、細胞同士の結びつきが緩む現象です。これは例えば、お風呂に長く...

2025年6月29日読了時間: 3分

高齢者の発熱、どのタイミングで連絡すればいい?

〜SIRSの視点から考える在宅での対応〜 脳卒中後や意識がはっきりしない高齢の方をケアしていると、 発熱はつきものの症状 です。 人は寝ている間でも無意識に嚥下しています。唾液はもちろん、食事の際に逆流してきた内容物や胃液も無意識下で処理されています。しかし、嚥下機能が低下...

2025年6月28日読了時間: 3分

創傷ケア(スキン テア、褥瘡、下肢潰瘍)を科学する18~【褥瘡ケア】痛みを伴う創部へのやさしい対応とは

〜患者負担を軽減するドレッシング材の選び方〜 褥瘡の治療では、 創の状態に加え、「痛み」の有無も材料選択において非常に重要なポイント です。今回のケースでは、「d2-e1-s6-i1-g0-n3-p0(DESIGN-Rスコア)」の状態=...

2025年6月27日読了時間: 3分

創傷ケア(スキン テア、褥瘡、下肢潰瘍)を科学する16~【症例で学ぶ褥瘡ケア】柔らかい壊死と感染創への外用剤選択

〜創の状態に合わせた適切な局所療法を考える〜 褥瘡治療において、創の性状に応じた外用剤の選択は、治癒経過を左右する重要な要素です。今回は「柔らかい壊死組織を伴う創」と「感染兆候を伴う仙骨部褥瘡」の症例を例に、適切な外用剤の選択とその理由について解説します。 Case...

2025年6月25日読了時間: 3分

在宅医療でも“精密投与”が可能に~クーデックエイミーが切り拓く、新たな疼痛・鎮静管理~

在宅医療では、末期がんや慢性心不全の患者様に対し、麻薬(オピオイド)や鎮静薬を精密に持続投与するケースが多くあります。これまでは、こうした精密投与には専用の輸液ポンプをレンタルする必要があり、準備にも時間がかかっていました。...

2025年6月23日読了時間: 2分

創傷ケア(スキン テア、褥瘡、下肢潰瘍)を科学する15~【症例で学ぶ】浅い潰瘍と良性肉芽へのドレッシング材の選び方

〜DESIGN-Rスコアに基づく実践的判断〜 褥瘡ケアでは、 創の深さや滲出液量、肉芽の状態などに応じて適切なドレッシング材を選択することが重要 です。今回は「浅い潰瘍」と「良性肉芽(d2)」の2つのケースを例に、材料の選択とその理由を解説します。 🟤 Case...

2025年6月23日読了時間: 3分

【在宅診療での腹部膨満感への対応】〜腹水だけじゃない、イレウスの可能性にも注意を〜

がん患者さんの「お腹の張り」は、消化器がんに限らず婦人科がんや泌尿器がんなど、多くのがん種でみられます。しかし、腹部膨満=腹水と短絡的に考えるのは危険です。 ■ 腹部膨満の裏に潜む「イレウス(腸閉塞)」 がん患者さんの腹部膨満感の原因として、**イレウス(腸閉塞)やサブイレ...

2025年6月22日読了時間: 4分

創傷ケア(スキン テア、褥瘡、下肢潰瘍)を科学する14~【写真で学ぶ褥瘡ケア】紅斑・紫斑や水疱をどう評価し、何を使う?

褥瘡(じょくそう)は進行すると深部組織まで損傷し、感染や慢性化のリスクが高まります。 しかし、早期に適切なケアを行えば進行を食い止めることが可能です。 今回は**DESIGN-Rで言う「d1(紅斑・紫斑)」と「d2(水疱)」**の症例をもとに、ドレッシング材の選択とその理由...

2025年6月22日読了時間: 3分

創傷ケア(スキン テア、褥瘡、下肢潰瘍)を科学する13~【褥瘡管理】慢性期における創傷評価とドレッシング材の選択

〜DESIGN-Rで考える、深い褥瘡のケア〜 急性期(発症後1~3週間)を過ぎると、局所の炎症反応(発赤・腫脹・疼痛・熱感)は軽減し、創の輪郭が明瞭になります。この時期からは、創傷評価ツール「DESIGN-R」を用いた客観的な評価と管理が可能になります。 ✅...

2025年6月21日読了時間: 3分

踵部の黒色壊死、どう治す?在宅医療での褥瘡ケアの工夫

アルツハイマー型認知症を患うご高齢の方が、誤嚥性肺炎をきっかけに寝たきり状態となり、踵に**黒色壊死(エスカー)**を生じてしまいました。 この黒色壊死は、 肉芽の形成を阻害する“蓋”のような存在 です。まずは、ゲーベンクリームを用いて壊死組織を 薬剤的に軟化・融解...

2025年6月20日読了時間: 2分

創傷ケア(スキン テア、褥瘡、下肢潰瘍)を科学する⑫~【褥瘡ケア入門】急性期褥瘡の特徴とドレッシング材の選び方

まずは「見極め」と「保護」から~ ■ 急性期褥瘡とは? 褥瘡が発生してから約1~3週間以内 の状態は「 急性期褥瘡 」と呼ばれます。この時期の創部は非常に不安定で、局所炎症が強く、判断を誤ると悪化や深部損傷に進行するリスクがあります。 急性期の主な皮膚所見:...

2025年6月20日読了時間: 4分

創傷ケア(スキン テア、褥瘡、下肢潰瘍)を科学する⑪~「褥瘡ケア」は“評価”がすべて

治癒ステージに応じたドレッシング材の選び方 在宅医療や高齢者介護の現場では、「どのドレッシング材(被覆材)を使うか?」が褥瘡ケアのカギを握ります。貼るものを決める前に重要なのは、「今の褥瘡がどんな状態にあるか」を正しく評価すること。その判断基準となるのが、...

2025年6月19日読了時間: 4分

【在宅医療の現場から】背中のしこり…「粉瘤(ふんりゅう)」が化膿したときの対応とは?

今回は、 背中にできた粉瘤(アテローマ)の感染症例 をご紹介します。粉瘤とは、皮膚の下にできる袋状のしこりで、皮脂や角質がたまってできる良性腫瘍の一種です。通常は無症状のことが多いですが、細菌が入り込んで 赤く腫れたり、痛んだり、膿んだりすることがあります 。 🔍...

2025年6月19日読了時間: 2分

創傷ケア(スキン テア、褥瘡、下肢潰瘍)を科学する⑩~【創傷評価の標準ツール】DESIGN-Rスケールとは?

~褥瘡の重症度・治癒経過を“見える化”する評価法~ ■ DESIGN-Rとは? DESIGN-Rスケール は、日本褥瘡学会によって2008年に開発された、 褥瘡(じょくそう)の状態を客観的に評価するツール です。その前身である「DESIGN(2002年版)」では、点数の変化...

2025年6月18日読了時間: 4分

bottom of page