看護師さんによる在宅医療におけるエコーを科学する20

- 賢一 内田

- 2025年8月19日

- 読了時間: 2分

実際の観察

初回のエコーでは、褥瘡部を中心に広範囲を観察し、異常所見の有無を確認します。異常所見を認めた場合には、その位置をシェーマや写真に記録し、縦断走査・横断走査で静止画と動画を残します。動画は後から解析できるように、ゆっくり撮影するのがポイントです。

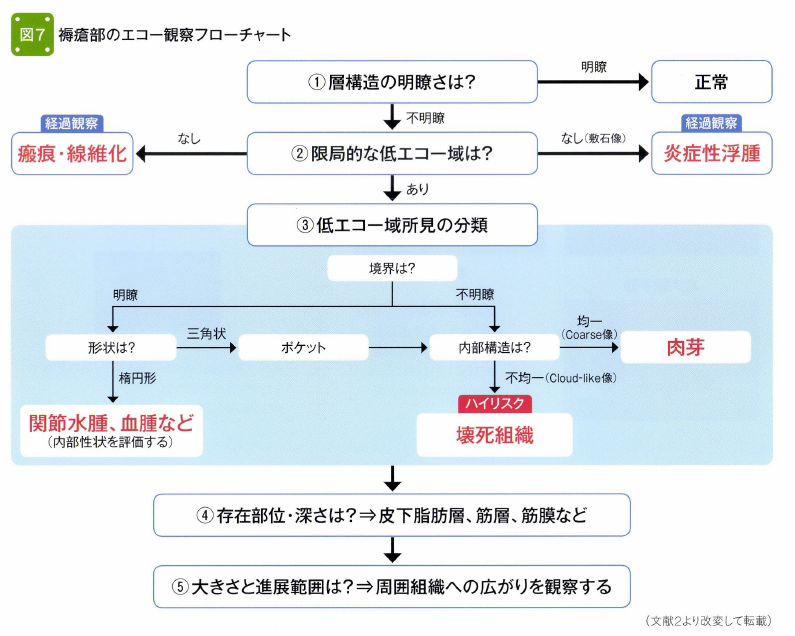

観察・評価は「褥瘡部のエコー観察フローチャート(図7)」に基づき進めます。

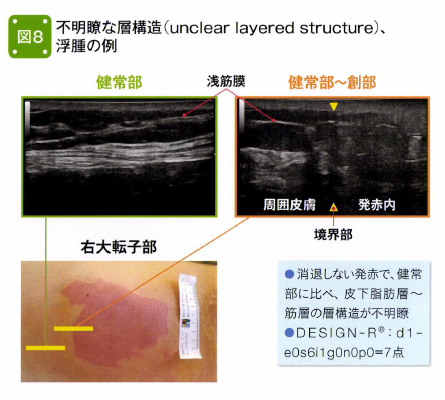

① 層構造の明瞭さ

層構造が不明瞭な場合には、浮腫・肉芽・壊死組織が疑われます。特に脂肪層や浅筋膜は、骨と皮膚のクッションの役割を担っており、損傷や炎症があると:

脂肪層の内部エコーが高輝度化

脂肪層の肥厚

浅筋膜の不明瞭化

といった所見がみられます(図8)。

② 限局的な低エコー域

低エコー域は悪化リスクの高い所見です。経時的な観察が必要で、特に紡錘状で変化が乏しい場合には瘢痕や線維化を疑います(図9)。

③ 低エコー域の分類(図10)

低エコー域は「境界」「形状」「内部構造」で分類します。

境界明瞭・内部が無エコー→ 液体貯留(血腫・水腫)を疑う

境界不明瞭・内部が均一(Coarse像)→ 肉芽を疑い、カラードプラで血流が描出されることもある

境界不明瞭・内部が不均一(Cloud-like像)→ 壊死組織のびまん性貯留(DTI)を強く疑う

Cloud-like像と類似の敷石像→ 浮腫による変化であり、DTIとの鑑別が重要

特に③と④は類似しているため、カラードプラを用いた血流確認や経過観察が不可欠です。

④ 異常所見の存在部位・深さ

異常が皮下脂肪層・筋層・筋膜のどこにあるかを確認します。筋層に達する異常所見は、悪化リスクが高く注意が必要です。

⑤ 進展範囲の把握

褥瘡の異常所見は広範囲に及ぶことが多いため、健常部と創部の境界を明確に把握し、進展範囲を確認することが重要です。これにより、治癒・悪化の指標をつかむことができます。

まとめ

Step3の実際の観察では、

層構造の明瞭さ

限局的低エコー域の有無と分類

異常の深さ・範囲

を丁寧に評価することが求められます。特に、DTIや壊死組織は急激に悪化する可能性があるため、経時的観察と記録の徹底が褥瘡管理の質を左右します。さくら在宅チャンネル(YouTube)

コメント