看護師さんによる在宅医療におけるエコーを科学する17~超音波でみる便秘評価 〜結腸・直腸の糞便貯留の見極め〜

- 賢一 内田

- 2025年8月16日

- 読了時間: 2分

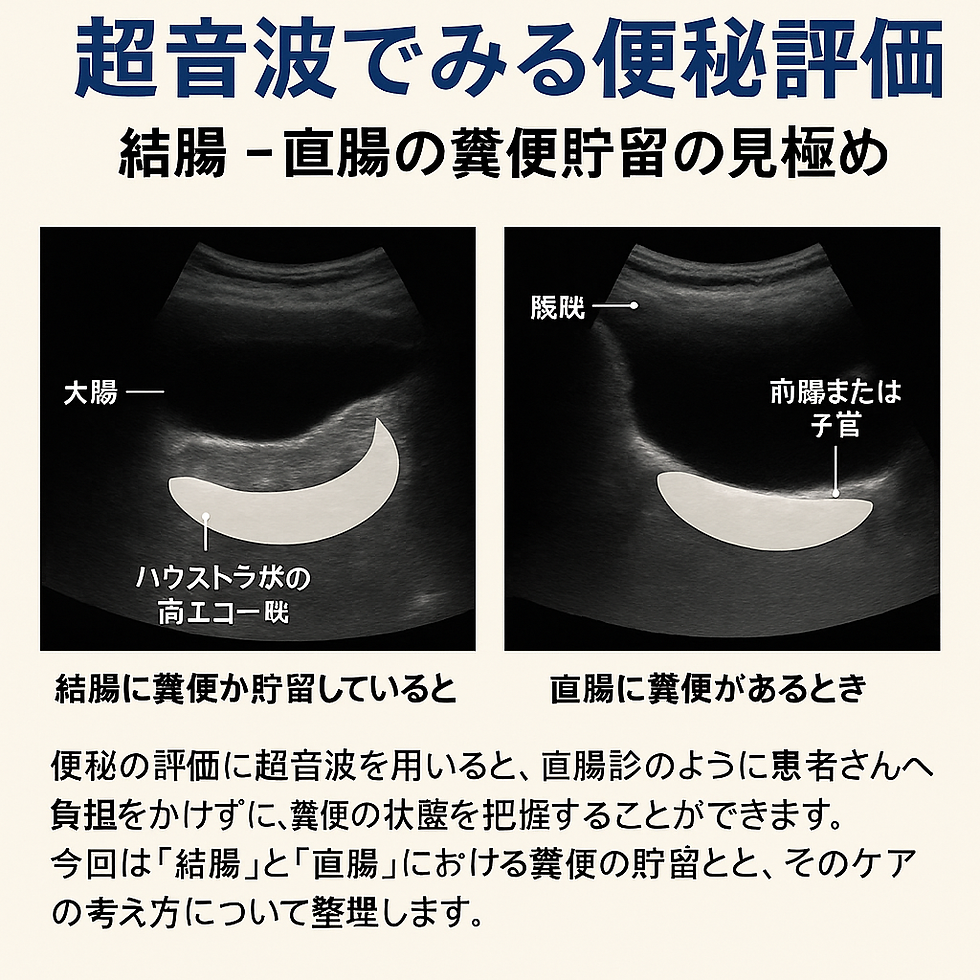

便秘の評価に超音波を用いると、直腸診のように患者さんへ負担をかけずに、糞便の状態を把握することができます。今回は「結腸」と「直腸」における糞便の貯留と、そのケアの考え方について整理します。

結腸に糞便が貯留しているとき

結腸に過剰な糞便が貯まると、内容物で腸管が膨らみ、さらに硬くなっていきます。特に下行結腸〜S状結腸にかけて糞便が貯留すると、縦断面でハウストラ状の高エコー域として観察されます。

この場合は、腹部マッサージや温罨法など、腸蠕動を促すケアを行い、経過を観察します。

直腸に糞便があるとき

直腸に糞便があると、超音波が反射して膀胱と前立腺(または子宮)の下に連続する高エコー域として描出されます。

軟便の場合:坐位姿勢をとれる患者さんであれば、努責によって自然排便できる可能性があります。

硬便(宿便)の場合:高齢者やADL低下の方では自力排出が難しく、坐薬や摘便といったケアが必要になります。まずは直腸で「栓」となっている便を取り除くことが重要です。

便が硬くなるほど反射は強くなり、高エコー域はより明るく、幅も狭くなります。さらにその下に後方音響陰影が濃く観察されるのも特徴です。

直腸に糞便がないとき

直腸に糞便が描出されない場合でも、下行結腸やS状結腸にハウストラ状のエコーが観察されれば、結腸内に便が停滞している可能性があります。この際には、腸蠕動を促すケアを中心に行い、排便状況を経過観察します。

エコーを活用した排便ケアのメリット

患者に負担をかけずに便秘を評価できる

排便後に「十分に便が出たかどうか」を確認できる

便秘の病態に合わせたケアを選択できる

不要な摘便や浣腸といった過剰な排便ケアを減らすことにつながる

🔍 まとめ超音波による糞便評価は、便秘の診断だけでなく、排便ケアの効果判定にも有用です。看護師や在宅医療の現場でも、日常的に取り入れることで、より患者さんに優しい便秘ケアが可能になります。📘 便秘ケアのための超音波観察ガイドブック(医療者向け)配布中📩 資料請求はこちらから

📺 直腸エコーの実践動画はYouTubeでも解説中!▶️ さくら在宅チャンネル(YouTube)

コメント