在宅医療における認知症について72~【SNRI ベンラファキシンの治験データを読み解く】

- 2025年11月27日

- 読了時間: 3分

— 実薬単独では効いて見えるが、プラセボと重ねると差はごくわずか —

ベンラファキシン(イフェクサー)は 2015 年に国内承認された SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)です。「三環系より安全」「SSRIより効果が高い」と紹介されることがありますが、実際の治験データを見ると、その印象は大きく変わります。

今回の国内治験(B2411263 試験)も、前回の SSRI・NaSSA と同じ構図です。

■ 1. 実薬だけを見ると“効いているように見える”(図7)

最初に提示される図7では、

75mg/日

75–225mg/日

この2群の 実薬だけを並べた折れ線グラフ。

治療前 → 8週間後で HAM-D が大きく下がるため、「SNRIはやはり強いな」という印象を受けます。

……しかし、これは プラセボを意図的に載せていない グラフです。

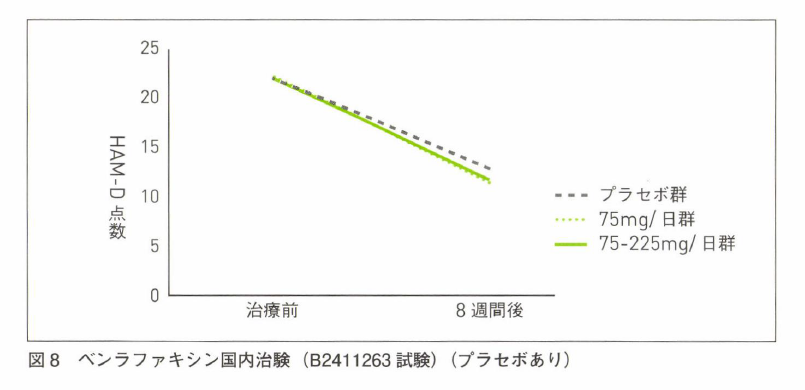

■ 2. プラセボを入れると印象は一変(図8)

図8では、実薬とプラセボ群を重ねた折れ線グラフ。

プラセボも大きく改善

75mg群・高用量群ともに線はほぼ重なる

違いは視覚的に“ほぼゼロ”

しかも点線(プラセボ)を薄くして、“見えづらいように”デザインされているのが特徴です。

■ 3. 数字を見ると差はさらに小さい(表13)

HAM-D 改善量は以下の通り:

群 | 改善量(8週) |

プラセボ | -9.25 |

75mg | -10.76 |

75–225mg | -10.37 |

p値も

75mg:0.031(有意差ギリギリ)

高用量:0.106(有意差なし)

ざっくり推定すると:

75mg群で観察された改善の約85%は、プラセボ効果で説明可能。真の薬効は15%程度にとどまる。

高用量群はプラセボと統計学的に差がありません。

■ 4. しかし、有害事象は明確に増える(図9)

副作用発生率:

群 | 副作用発生率 |

プラセボ | 40.4% |

75mg | 55.2% |

75–225mg | 70.0% |

主な副作用:

悪心

傾眠

便秘

口渇

頭痛

めまい

多汗

特に高用量では 7割に副作用が出現。効果はプラセボとほぼ変わらず、副作用だけ増えている状態です。

■ 5. SNRI・NaSSA・SSRIを比較して見えてくる結論

今回まとめた3つの抗うつ薬について、共通点は明確です。

◎ 共通点①

実薬だけのグラフだと“効いているように見える”

◎ 共通点②

プラセボを重ねると改善の大半が自然寛解とプラセボ効果による

(改善の 80〜90% は自然経過+プラセボで説明可能)

◎ 共通点③

効果よりも副作用発生率のほうが、薬剤間で差が出る

しかも副作用はプラセボより明確に高い。

◎ 共通点④

製薬会社パンフレットではプラセボが“見えづらく加工”されがち

点線

灰色

細線

実薬だけを最初に提示

これらは典型的な印象操作です。

■ 6. 抗うつ薬を使うかどうかは「ケースバイケース」

もちろん抗うつ薬が“無意味”というわけではありません。

栄養障害を伴う重症例

精神病症状を伴ううつ病

入院レベルの切迫状態

こうしたケースでは、自然寛解を待つ余裕はなく抗うつ薬が必要です。

しかし、精神科入院を要しない軽症〜中等症うつ病が大半であり、全員に抗うつ薬を使う医学的根拠はありません。

効果の大半は自然寛解+プラセボしかし副作用と中止後症状のリスクは実薬だけに存在する

この事実を踏まえ、メリットとデメリットを患者と共有し、共同意思決定することが本来の医療です。

■ 7. もっとも大切なこと

「薬の改善=薬そのものの効果」ではない

改善が見えたとき、医師が自然寛解率を知らないと、

「薬が効いた」と誤認

実薬の効果を過大評価

不要な症例にも漫然と投与

減量時に中止後症状で混乱する

といった問題が起こります。

製薬会社パンフレットは教科書ではなく、マーケティング資料であることを忘れてはなりません。

■ 参考リンク

● さくら在宅クリニックhttps://www.shounan-zaitaku.com/

● 精神科医・袋井先生(精神薬理を平易に学べる)https://www.youtube.com/@fukuroi1971

コメント