看護師さんによる在宅医療におけるエコーを科学する13~食べる力を支える医療:摂食嚥下障害とその評価、そしてエコーの可能性

- 賢一 内田

- 2025年8月3日

- 読了時間: 3分

「食べること」は、私たちの命を支える営みであり、日々の喜びのひとつでもあります。しかし、年齢や病気などにより、その営みが困難になる方もいらっしゃいます。今回は、摂食嚥下障害(えんげしょうがい)について、その評価法や最近注目されているエコー(超音波)による観察の可能性を解説します。

摂食嚥下とは? 〜「食べる」のしくみ〜

「摂食嚥下」とは、食物を口に取り込み、咀嚼し、咽頭・食道を通過して胃に送り込む一連の流れを指します。

摂食嚥下障害とは?

この過程のいずれかに障害がある状態を「摂食嚥下障害」と呼びます。

「食べたい」という気持ちがあるのに食べられない

むせやすい、飲み込みにくい

食後に声がガラガラになる

このような状況は、単に「食べにくい」という問題にとどまらず、肺炎、脱水、低栄養といった生命を脅かすリスクにもつながります。

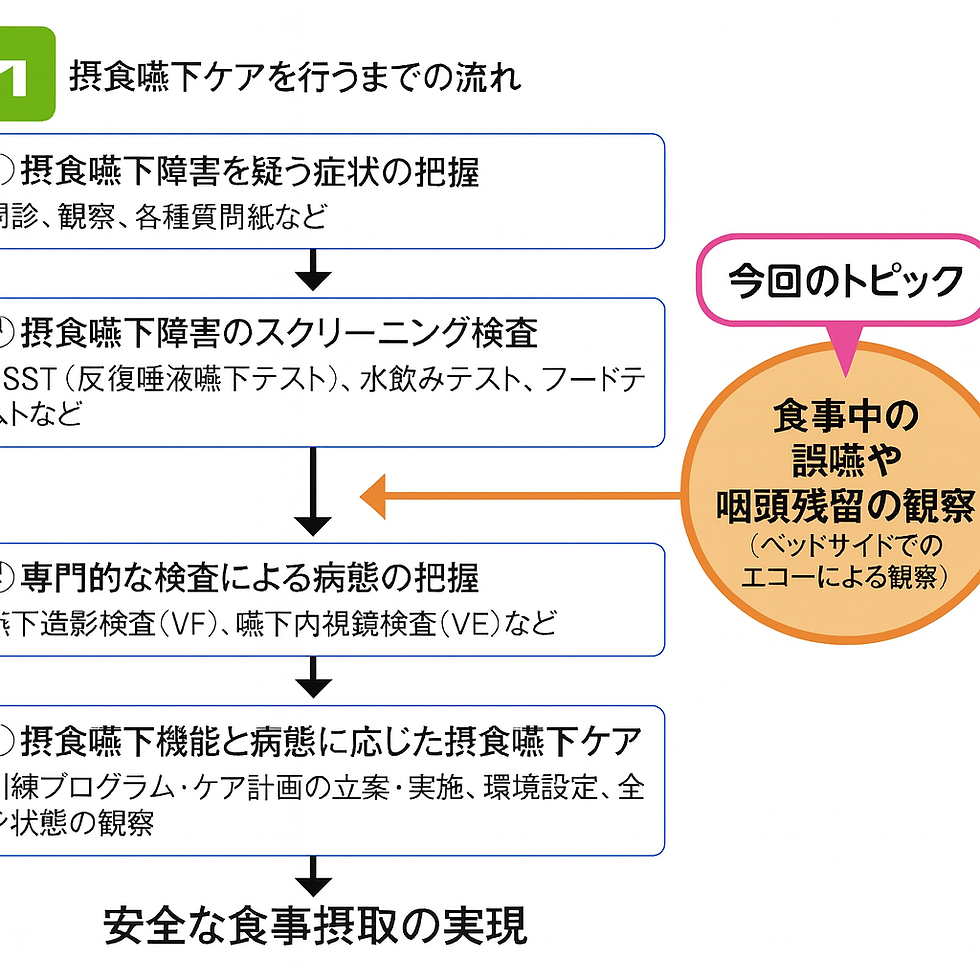

摂食嚥下ケアの基本ステップ

下図のように、摂食嚥下ケアには段階的な評価と支援が必要です。

症状の把握:問診や観察、質問票など

スクリーニング検査:RSST(水飲みテスト、フードテストなど)

専門的検査:VF(嚥下造影)・VE(嚥下内視鏡)

ケアの立案・実行:訓練や環境調整など

誤嚥や咽頭残留はどう見つける?

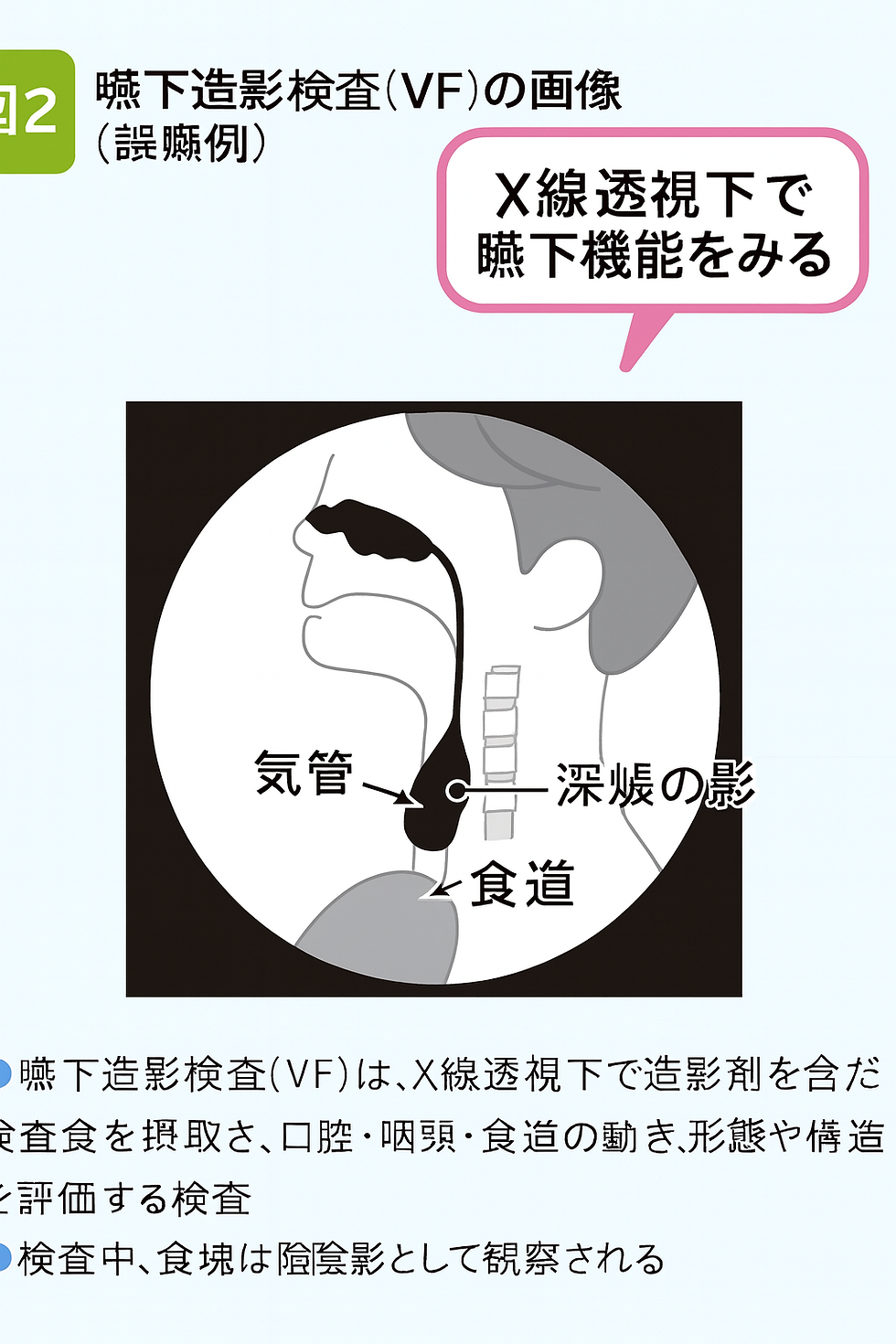

嚥下造影検査(VF)

X線透視で造影剤を飲んでもらい、気管に流れ込んでいないか(誤嚥)を確認します。画像上では、食塊が陰影として映ります。

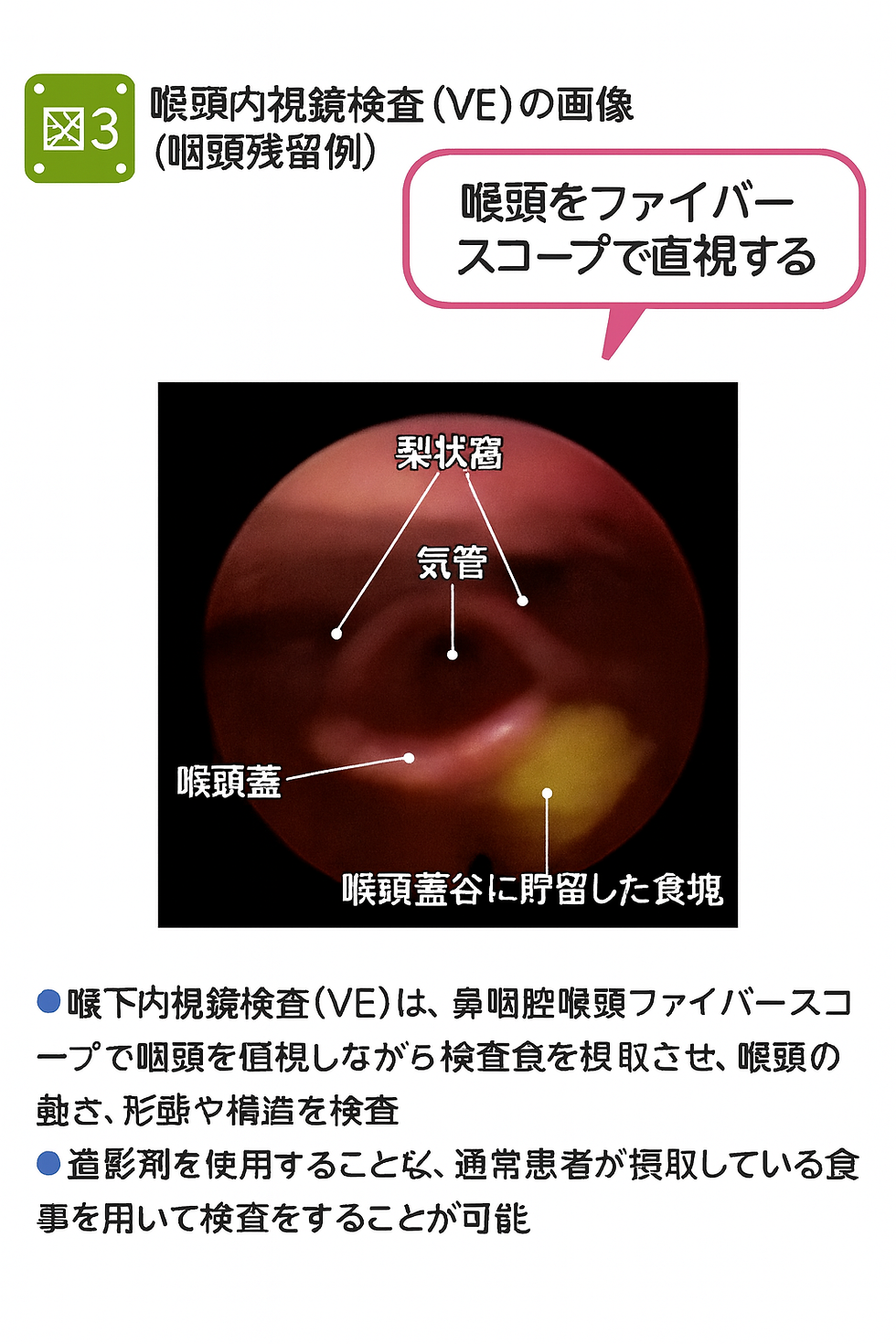

嚥下内視鏡検査(VE)

鼻からファイバースコープを挿入し、咽頭の動きや残留物を直視します。造影剤を使わずに普段の食事で確認できるのが利点です。

エコーで“ベッドサイド観察”ができる時代へ

専門検査(VF・VE)は有用ですが、下記のような課題もあります。

検査機器が近くにない

体調が悪くて移動できない

在宅や施設では実施が難しい

そんなとき、超音波(エコー)による観察が注目されています。

エコーで観察できること

嚥下時の舌骨の動き

食塊の移動

誤嚥の兆候(気道側への流入)

嚥下後の咽頭残留 など

特にベッドサイドで非侵襲的に実施できる点が大きな魅力です。

最後に:食べる喜びを支えるために

摂食嚥下障害の評価・ケアは、「命を守る医療」であると同時に、「人生を支える医療」でもあります。

「安全に」「美味しく」「楽しんで」食べられるように。患者さん一人ひとりの生活や希望に寄り添いながら、私たちは多職種で支援していきます。

🔍 関連記事・動画で学ぶ当院のYouTubeチャンネルでは、足潰瘍や嚥下障害などの在宅医療に役立つ情報を発信中!

📘 在宅医療についてもっと知りたい方はこちら📄 院長プロフィールを見る

コメント