看護師さんによる在宅医療におけるエコーを科学する48~胸水・腹水におけるエコー(超音波検査)の役割

- 賢一 内田

- 2025年10月25日

- 読了時間: 3分

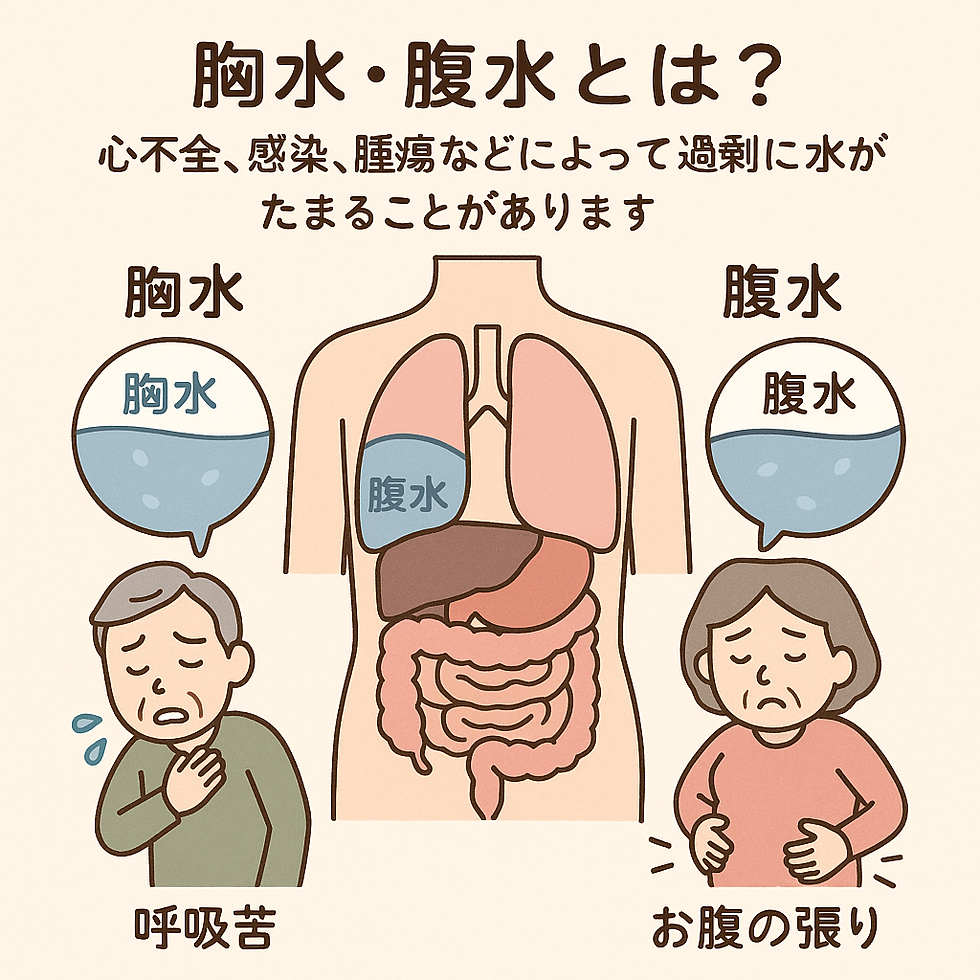

胸水・腹水とは?

胸腔や腹腔の中には、臓器がスムーズに動くためのごく少量の水分が存在しています。しかし、心不全や感染、腫瘍などの原因によって過剰に水がたまることがあります。胸腔内にたまる場合を「胸水」、腹腔内にたまる場合を「腹水」と呼びます。

胸水では呼吸苦、腹水ではお腹の張り(膨満感)を訴えることが多く、在宅医療でもしばしば遭遇する病態です。

滲出性と漏出性 ― 原因による分類

胸水や腹水は、その成分によって大きく**滲出性(しんしゅつせい)と漏出性(ろうしゅつせい)**に分けられます。

滲出性:炎症やがんなどにより、血管からタンパク質を多く含んだ液体がしみ出すタイプ→ 例:肺炎やがん性胸膜炎、がん性腹膜炎など

漏出性:血管内外の圧力バランスが崩れ、薄い液体が漏れ出すタイプ→ 例:うっ血性心不全、肝硬変など

腹水では、がんや肝硬変が主な原因で、胸水では心不全や感染が多くみられます。

検査方法 ― CTやX線だけではない

胸水や腹水の有無を調べる際、病院では一般的に胸部X線やCT検査が用いられます。胸水は150mL以上たまると胸部X線で検出可能とされ、腹水では造影CTがより高感度です。

しかし、これらの検査は大型装置が必要であり、在宅や施設では実施が困難です。そこで役立つのが、**携帯型エコー(超音波検査)**です。

在宅医療でのエコーの強み

近年は、ノートPCサイズやタブレット型のエコー機器が普及し、訪問診療でも持ち運びが可能となっています。ベッドサイドでその場で画像を確認できることは、診断・方針決定において大きな利点です。

たとえば、

呼吸苦が続く → 胸水の有無・左右差を確認

お腹の張りが強い → 腹水の量・分布を確認

といった形で、症状と画像をリアルタイムで結びつけた判断ができます。

エコーで見る胸水・腹水の特徴

胸腔や腹腔は、それぞれ「臓側膜」と「壁側膜」に囲まれた空間です。水(液体)は黒く抜けた無エコー像として映し出され、量や位置、性状を評価できます。

胸水:肺の背側・底部にたまりやすく、量が多いと肺を圧迫

腹水:肝臓周囲、腸管の間、骨盤底などに分布

使用するプローブは、一般的に深部観察ができる**コンベックス型(3〜5MHz)**が標準。少量の液体を確認したい場合は、リニア型(5〜9MHz)が有効です。また、最近の機器に搭載されているティッシュハーモニックイメージ機能により、液体がより明瞭に描出できます。

まとめ

胸水・腹水は、呼吸苦や腹部膨満の原因となる重要なサインです。在宅や施設でも、エコーを用いれば迅速・非侵襲的に評価でき、治療方針の決定に大きく役立ちます。

「ベッドサイドで見える安心感」——エコーは在宅医療の現場で、患者さんの変化をいち早く捉えるための頼もしいツールです。

コメント