在宅医療における認知症について12~アルツハイマー病の進行と重症度分類 〜FAST分類を用いた見取り図〜

- 賢一 内田

- 7月24日

- 読了時間: 3分

アルツハイマー病は、ゆっくり進行する病気です

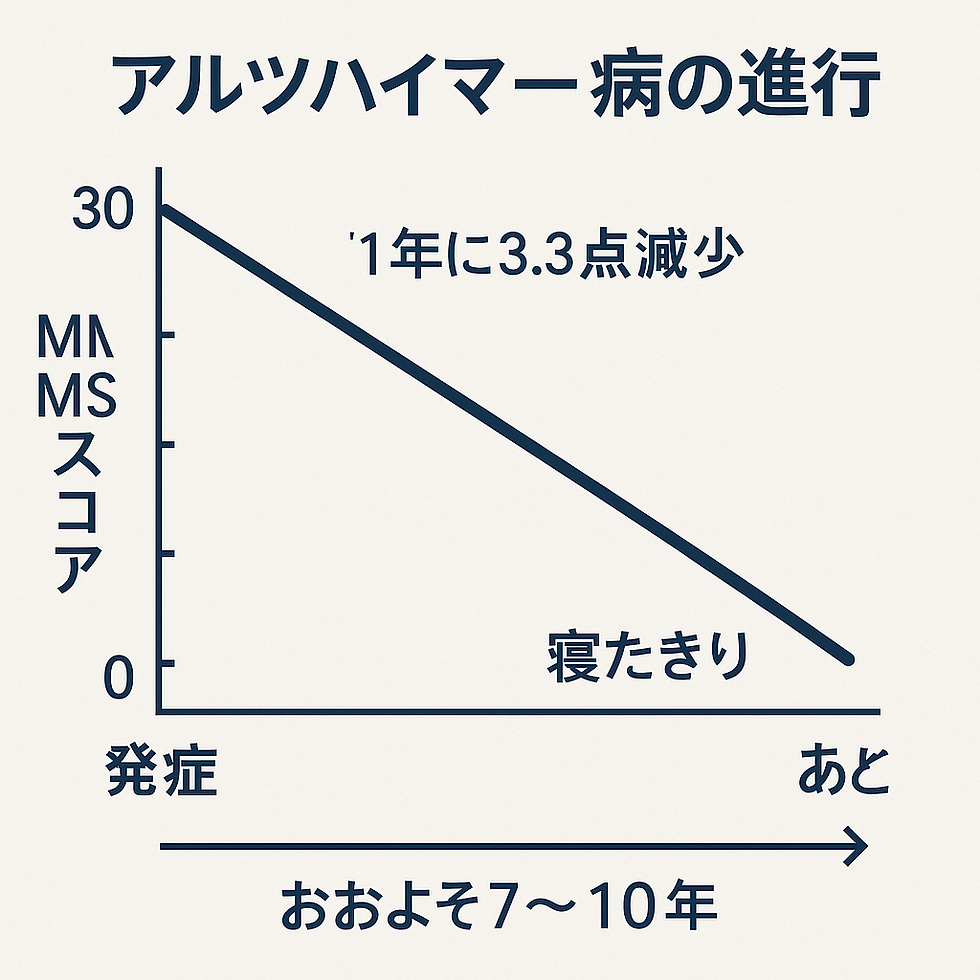

アルツハイマー病は、ある日突然発症するのではなく、少しずつ認知機能が低下していく「進行性の神経変性疾患」です。平均的には、MMSE(認知機能検査)スコアが1年に3.3点ずつ減少していくといわれており、発症から最終的な寝たきり状態に至るまでおおよそ7〜10年の経過をたどるとされています(※個人差あり)。

初期には「物忘れ」から始まり、徐々に言語障害、判断力の低下、日常動作の障害(失行)、ものを認識できない(失認)といった**「中核症状」**が出現します。さらに病状が進むと、**BPSD(行動・心理症状)**と呼ばれる興奮、妄想、徘徊、幻覚、不眠などが加わることもあります。

終末期には運動麻痺やパーキンソン症状、筋硬直、ミオクローヌス、さらにはけいれんや失語などが出現し、最終的には精神活動がすべて失われた状態に至ります。

中核症状、BPSD、身体症状の経過

以下に示すのは、アルツハイマー病の進行に伴う症状の現れ方です(図参照):

軽度(初期): 記憶障害が目立つ程度で、本人・家族も「年相応の物忘れ」と考えて見逃しがちです。服薬管理のミス、通院の遅延、血糖コントロール悪化などから気づかれることもあります。

中等度(中期): 日常生活上の失敗(季節外れの服装、運転トラブル、入浴忘れなど)が顕著になり、多くの人が「おかしい」と気づく段階です。この時期にBPSDが強く現れることもあり、介護者にとって最も負担の大きい時期とも言えます。

高度(後期): 中核症状はさらに進み、食事・排泄・更衣・入浴など基本的な動作に全面的な介助が必要となります。徘徊や幻覚などのBPSDは次第に目立たなくなる傾向があり、家族からは「介護の手間は増えたけど、気は楽になった」と言われることもあります。

✅ ポイント BPSDの多く(妄想・幻覚・徘徊など)は中等度でピークを迎え、高度では目立たなくなる。 ただし「アパシー(無気力)」は全期間にわたって持続しやすい。

FAST分類(Functional Assessment Staging)とは?

アルツハイマー病の進行度を把握するための評価指標として有用なのが、**FAST分類(Functional Assessment Staging)**です。下表の通り、ステージ1〜7fまでの16段階で構成されており、ステージ4以降がアルツハイマー病の診断に該当します。

🧠 ステージ3までは正常加齢の範囲🧠 ステージ4以上は必ず進行性(進行が止まることはない)

たとえば、ステージ4では「金銭管理が難しくなる」、ステージ5では「服の選択ができなくなる」、ステージ6では「排泄コントロールが失われる」など、日常生活で具体的な問題が目立つようになります。ステージ7になると、言語能力や移動能力が次第に消失し、最終的には寝たきりの状態に至ります。

📊 FAST分類の全体像はこちら(クリックで拡大)

診断が難しい理由と注意点

🔍 アルツハイマー病の臨床診断は生前確定できないと言われています。

そのため、診断はあくまで「臨床的な推定」に基づきます。認知症の初期段階では、本人も家族も異変に気づかないことが多く、「年のせいかな」と見逃されることがしばしばです。

また、進行速度には個人差があり、FAST分類で示された平均的な経過(例:軽度→中等度まで2年、中等度→やや高度まで1.5年)はあくまで目安です。逆に、このスピードを大きく逸脱する場合には、アルツハイマー病以外の疾患や合併症を疑う必要があります。

まとめ

アルツハイマー病は、「ゆっくりと進行するが、確実に生活を蝕んでいく」病気です。その経過を把握するためには、FAST分類のような評価指標がとても有用です。早期から家族や医療・介護関係者が協力して見守っていくことで、穏やかな生活を支えていくことが可能になります。

📺 もっと詳しく知りたい方はこちらの動画もご覧ください:▶ 内田賢一 - YouTubeチャンネル

コメント